Igel im Januar

Hunds-

oder Schweinsigel?

Bis

heute glauben manche Gärtner, Landwirte oder Jäger

daran, dass unser einheimischer Igel mit zwei Arten vertreten ist:

1.

als

„Hundsigel“ mit stumpfer Schnauze und steiler Stirn

und

2.

als

„Schweinsigel“ (oder Swinegel) mit spitzer Schnauze

und flacher Stirn

In

älterer Literatur kann man sogar noch weitere

Unterscheidungsmerkmale

finden. So sollen „Sauigel“

größer sein als ihre Kameraden der Art

„Hundsigel“

und auch deutlich wilder und aggressiver. Angeblich sollen sie sich

auch in den

„Wildnüssen und Höltzern“

aufhalten, während hingegen die „Hundsigel bey den

Häusern“ leben.

Trotz

dieser unterschiedlichen, wenn auch zum Teil

richtigen Beobachtungen (es gibt große und kleine Igel und

natürlich auch

unterschiedliche Lebensräume), handelt es sich allen

Fällen nur um eine einzige

Igelart – unser Europäischer Braunbrustigel

(Erinaceus europaeus).

Die

Erklärung für die fälschliche Annahme der

unterschiedlichen Arten ist simpel: ein erschreckter Igel zieht den

Kopf ein und

stellt die Stirnstacheln auf. Somit wirkt der Kopf runder und

kürzer. Wähnt

sich der Igel wieder in Sicherheit, so streckt er den Kopf wieder

langsam

heraus und legt seine Stacheln flach an.

So

verwandelt sich der „Hundsigel“ innerhalb

kürzester

Zeit in einen „Schweinsigel“!

Igel im Februar

Wie jedes Wildtier

beherbergt auch ein Igel eine

Vielzahl an Parasiten. Solche „Schmarotzer“ schaden

dem Tier nicht allzu sehr,

solange sich ihre Anzahl in Grenzen hält und der Igel gesund

und kräftig ist.

Zu

den äußeren Parasiten gehören unter anderem

Flöhe,

Zecken, Milben und Schmeißfliegen.

Der

Igelfloh (Archaeopsylla erinacei) lebt

ausschließlich auf dem Igel. Es kann auch mal vorkommen, dass

diese Flohart

einen Hund, eine Katze oder einen Menschen anspringt und

beißt. Dieser Wirt wird

aber wieder schnellstmöglich verlassen, sobald der Floh ihn

als „falsch“

erkennt. Bis zu 100 Flöhen können auf einem

erwachsenen Igel leben und von

seinem Blut trinken. Ist er gesund, stört ihn das nicht

weiter. Bei kranken

Tieren kann ein „Massenbefall“ jedoch zu einem zu

hohen Blutverlust und dadurch

zu Anämie führen.

Zecken

haben eine Vorliebe für den langsam durchs

Gebüsch streifenden Igel. Gerne setzen sie sich hinter Ohren,

am Bauch und am

Schwanzansatz fest und saugen sein Blut. Auch hier trifft das Selbe wie

beim

Igelfloh zu: ist der Igel gesund, so können ihm eine

überschaubare Menge an

Zecken nichts anhaben.

Die

verschiedensten Milbenarten suchen unseren Igel

heim. Am häufigsten kommt die Igelkrätzmilbe vor

– sie kann gut mit bloßem Auge

erkannt werden und jeder zehnte Igel ist von ihr befallen. Milben

graben

tunnelartige Fraßgänge durch die obersten

Hautschichten, Haare und Stacheln

fallen aus. Infizieren sich die feinen Hautwunden, so stirbt der Igel

oft

daran. Breiten sich Milben in den Ohren

bzw. den Gehörgängen aus, so kann der Igel seinen

Hör-, Gleichgewichts- und

Orientierungssinn verlieren.

Schmeißfliegen

machen sich bevorzugt über geschwächte

und verletzte Tiere her. Sie legen ihre Eier an Wundrändern

und feuchten

Körperstellen (Augen, Nase, Mund, After) ab. Die daraus

schlüpfenden Maden

können den Igel im wörtlichen Sinne bei lebendigem

Leib auffressen.

Hat man ein geschwächtes Tier zur Pflege, so ist die erste Aufgabe immer die Entfernung der äußeren Parasiten. Für Floh und Milben gibt es gute Präparate beim Tierarzt. Bei Zecken und Fliegeneier bzw. Maden hilft nur eines: die gute, alte Handarbeit!

Igel im März

Wie jedes Wildtier

beherbergt auch ein Igel eine Vielzahl

an Parasiten. Solche „Schmarotzer“ schaden dem Tier

nicht allzu sehr, solange

sich ihre Anzahl in Grenzen hält und der Igel gesund und

kräftig ist.

Zu

den inneren Parasiten gehören unter anderem

Fadenwürmer,

Bandwürmer, Coccidien und diverse Bakterien.

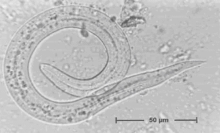

Fadenwürmer

findet man sowohl in den Lungen,

Speiseröhren und / oder dem Magen-Darm-Trakt der Igel. Nahezu

jeder Igel trägt

sie in sich, mittlerweile geht man davon aus, dass

Igelsäuglinge schon im

Mutterleib damit infiziert werden und erkrankt auf die Welt kommen. Als

besonders häufig und gefährlich haben sich der

Lungenwurm und der

Lungenhaarwurm herausgestellt. Verschiedene Krankheitsbilder - von

rasselnden

Atemgeräuschen, über trockenen Husten bis hin zu

Bronchitis oder

Lungenentzündung - können sie beim Igel

hervorrufen. Unbehandelt führen sie bei zu stark

geschwächten Tieren zum Tod.

Der

Igelbandwurm ist hauptsächlich für chronischen

(zumeist blutigen) Durchfall verantwortlich. Der Igel magert in relativ

kurzem

Zeitraum sehr stark ab und bei einem sehr hohen Befall stirbt das Tier.

Coccidien

sind Einzeller, die sich im Darm ansiedeln.

Treten Coccidien in großen Mengen auf, so führt das

zu blutigem Durchfall. Auch

Lähmungserscheinungen werden immer wieder beobachtet.

Coccidien können ebenso

zum Tode des Igels führen.

Am

Häufigsten kommen folgende Bakterien beim Igel vor:

Salmonellen

► rufen Durchfall und Appetitlosigkeit

hervor und führen schließlich zu Apathie

Leptospirose-Bakterien

► wird meist von Ratten

übertragen und verursacht eine Art Gelbsucht

Niemals dürfen diese Krankheiten „auf eigene Faust“ behandelt werden! Ein erkranktes Tier muss immer bei einem guten Tierarzt vorgestellt werden!

Igel im April

Der

lange Winter ist vorbei, der Frühling hat

begonnen, das erste Grün beginnt zu sprießen, die

ersten Schnecken und Würmer

kreuzen die Wege.

Steigen

die Temperaturen im Frühjahr nun langsam aber stetig

an, so erwachen auch unsere Igel allmählich aus ihrem

Winterschlaf. Dieser

Vorgang dauert mehrere Stunden, bis er vollständig

abgeschlossen ist. Die

Körperfunktionen werden ganz langsam wieder aktiviert.

Die

Stoffwechselprozesse, die hierbei ablaufen, liegen

weit über dem Normalen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass

auch die

Körperfunktionen an sich weit über die Normalwerte

hinaus schießen.

Drei

bis vier Stunden nach Beginn des Erwachsens haben

die Funktionswerte ihren Höhepunkt erreicht: bis zu 325

Herzschläge (normal

sind etwa 170 bis 200 Schläge) und eine Atemfrequenz von bis

zu 72 Atemzüge

(normal sind ca. 40 bis 50 Atemzüge) pro Minute sind zu

verzeichnen. Unter

dessen steigt die Körpertemperatur stetig an. Mit der Zeit

pendeln sich

Herzschlag und Atmung ein. Schließlich entrollt sich der Igel

ganz langsam.

15-30% ihres Körpergewichts haben die kleinen Tiere verloren,

das Stachelkleid

schlottert um ihren abgemagerten Körper.

Noch schwankend verlassen die Stachelritter ihr Winterquartier und machen sich auf den Weg, um die erste Nahrung für das neue Igel-Jahr zu suchen.

Igel im Mai

Nun sind auch die letzten

Igel aus ihrem Winterschlaf

erwacht. Je nach Witterung dauert dieser zwischen 5 und 6 Monaten. Hin

und

wieder kommt es vor, dass der ein oder andere stachelige Geselle

aufwacht.

Meistens bleiben sie im Nest und schlafen bald weiter. Es gibt wenige

Ausnahmen, bei denen die Igel das Nest verlassen und für ein

paar Tage aktiv

sind. Noch hat die Wissenschaft dieses Phänomen nicht

geklärt – man vermutet

aber, dass es sich um eine Art „Reset“ handelt, bei

welchem der extrem

heruntergefahrene Stoffwechsel für kurze Zeit wieder auf

Normalwerte gesetzt

wird.

Ist

man dann als Igel im Frühling endgültig wieder

erwacht, gilt es, die Fettspeicher wieder zu füllen

– immerhin haben die kleinen

Kerlchen bis zu 30% ihres Gewichts verloren. Wen wundert es da, dass

die

meisten Igel aussehen, als wäre ihr Stachelkleid eine Nummer

zu groß! Aber da

nun die Nahrungstiere wieder in ausreichender Zahl vorhanden sind,

haben sie

ihr verlorenes Gewicht bald wieder angefressen.

Durch die

rechtzeitige Einrichtung einer Futterstelle in dieser Zeit, kann man

den

abgemagerten Tieren einen guten Dienst erweisen. Zur Fütterung

eignen sich z.B.

Katzendosenfutter mit Igeltrockenfutter oder Haferflocken vermischt. Um

das

Futter vor Katzen und Vögeln, aber auch vor Regen zu

schützen, stellt man es

abends z.B. in ein mit mindestens zwei 10 x 10 cm kleinen

Einschlupflöchern

versehenes Kistchen.

Frisch gestärkt können sie nun dem kommenden Igeljahr entgegen blicken…

Igel im Juni

Abhängig

von Klima und Witterung liegt die Paarungszeit der Igel bei uns in

Deutschland

zwischen Ende Mai und Ende August.

Während

dieser

Zeit wandern die Igelmänner weite Strecken auf der Suche nach

Weibchen und

setzen sich dadurch vielen Gefahren (z.B. Straßenverkehr)

aus. Um ihnen die

Wanderung wenigstens im Bereich der Gärten zu erleichtern,

sollte man bei der

Umzäunung des eigenen Grundstücks darauf achten, dass

die stacheligen Gesellen

ohne Probleme von einem Garten in den anderen gelangen können.

Die Werbung nennt

man "Igelkarussell". Das Männchen umkreist während

dieser

Paarungszeremonie dabei das Weibchen oft stundenlang wieder und wieder.

Zu

beginn boxt das Igelweibchen den Bewerber mit aufgestellten

Stirnstacheln weg.

Wenn sie dann irgendwann nachgibt, erfolgt die Paarung. Danach trennen

sich die

Partner. Igel leben in keiner "Ehe". Das Männchen zieht seiner

Wege

und sucht nach anderen Weibchen. Das hat den Vorteil, dass es dadurch

für die

Igelin als Nahrungskonkurrent ausscheidet.

In

heißen Monaten

leiden auch die Igel Durst. Einen großen Dienst

können wir ihnen erweisen, wenn

wir in unseren Gärten – mögen sie auch noch

so klein sein – Wasserstellen

einrichten. Ein kleiner Teich mit flach auslaufendem (!) Uferbereich

rettet

besonders in trockenen Sommern Igel vor dem Verdursten. Flache,

standfeste

Schalen, die täglich mit frischem Wasser befüllt

werden, erfüllen diesen Zweck

aber ebenso.

Igel im Juli

Da die Aktivitäten des Igels sich im Juli nicht von denen des letzten Monats unterscheiden, werden wir hier etwas zu den „technischen Daten“ des Igels erzählen:

Erdgeschichtlich betrachtet gehören unsere Igel zu einer der ältesten Säugetierformen, die heute noch existieren. Nachgewiesen wurden sie seit dem Tertiär (70 – 2 Millionen Jahre). In all der Zeit hat sich ihr äußeres Erscheinungsbild kaum geändert.

Die Größe eines erwachsenen Igels beträgt etwa 24-28 cm. Das Gewicht liegt etwa zwischen 800 und 1500 Gramm – wie üblich ist das männliche Tier schwerer als das Weibchen.

Igelbabys kommen mit ca. 100 Stacheln auf die Welt, die während des Geburtsvorganges in die aufgequollene Rückenhaut eingebettet sind. Innerhalb weniger Stunden jedoch treten diese „Erstlingsstacheln“ aus der Haut hervor. Die zweite Stachel-Generation löst etwa im Alter von drei Wochen das weiße Stachelkleid ab und beträgt dann etwa 2000 Stacheln. Ist der Igel ausgewachsen, besitzt er die dritte Stachel-Generation mit 6000-8000 Stacheln. Selbstverständlich geht dieser „Stachelwechsel“ langsam und Schritt für Schritt von Statten, so dass ein Igel nie ohne Stachelkleid durch die Gegend ziehen muss.

Am besten ist der Geruchssinn des Igels ausgeprägt, dicht gefolgt vom Gehör – es reicht weit in den Ultraschallbereich hinein. Der Tastsinn erweist sich als relativ gut und wie bei allen nachtaktiven Tieren lässt das Sehvermögen ziemlich zu wünschen übrig.

Theoretisch könnte ein Igel ein Alter von sieben bis acht Jahren erreichen. Leider liegt die durchschnittliche Lebenserwartung eher im Bereich von zwei bis vier Jahren. Die Jugendsterblichkeit ist mit einer Rate von 60-80% erschreckend hoch. Menschengemachte Gefahren erhöhen die Sterberate zusätzlich.

Natürliche Feindedes Igels sind vor allem Uhu, Dachs und Fuchs. Unter Umständen können Hunde erwachsene Igel und Katzen Igelsäuglinge bzw. Igeljunge töten. Allerdings hat es die Natur so eingerichtet, dass diese Verluste das Überleben der Art nicht gefährden – der größte Feind des Igels ist der Mensch durch die Zerstörung seines Lebensraumes.

Igel im August

In

diesem Monat werden die

meisten Igel geboren.

Bei

der Geburt wiegen Igel – abhängig

von Wurfgröße – 11 bis 25g und haben eine

Kopf-Rumpf-Länge von ca. 5,5cm. Die

Stacheln sind noch nicht zu erkennen, sie brechen erst einige Stunden

nach der

Geburt durch. Diese Primärstacheln (Stacheln der 1.

Generation) sind weiß, nach

10 Tagen etwa 1cm lang und fallen im Alter von 40-50 Tagen wieder aus.

Schrilles Pipen sind die ersten Lautäußerungen,

welche schon bald nach der

Geburt vernommen werden können.

Ab

dem 5. Tag bricht auf dem Rücken die

2. Stachelgeneration durch. Das Wachstum dieser Stacheln ist mit 20

Tagen

abgeschlossen, die Länge beträgt mit 1,1 bis 1,3cm

kaum mehr als die der

Primärstacheln. Auch sie fallen im Alter von 40-50 Tagen

wieder aus. Die

Grundlagen für die Ausbildung der

„Erwachsenen-Stacheln“ werden jetzt gelegt.

Im

Alter von 8 Tagen hat der Jungigel

ein Gewicht von 22 bis 50g erreicht. Jetzt lässt sich erstes

„Selbstbespeichel“

erkennen, die Stacheln sträuben sich und die Jungen beginnen

zu keckern.

Zwischen

dem 14 und 18 Tag öffnen sich die

Augen, die ersten Einrollversuche können beobachtet werden und

die

durchschnittliche Länge beträgt nun 6,5cm.

Ab

dem 22. Tag verlassen die Jungigel

zeitweise (tagsüber) ihr Nest, um die Umgebung zu erkunden.

Mit

dem 24. Tag beginnt der Wechsel des

Milchgebisses, die erste feste Nahrung wird aufgenommen

(hauptsächlich Regenwürmer).

Nach

vier Wochenbeträgt das Gewicht nun

etwa 200g und die Größe ca. 14,6cm.

Spätestens

in der 6 Woche ist das Ende der

Säugezeit erreicht, die Jungigel sind nun

selbstständig.

Mit

70 Tagenhaben die Jungtiere ein

Gewicht von rund 600-800g erreicht.

Igel im September

Diesen Monat sieht man immer wieder - auch tagsüber - Jungigel durchs Gelände streifen. Dies ist kein Anlass zur Sorge: ab einem Alter von etwa 24 Tagen verlassen die Tiere erstmals ihr Nest für kurze Ausflüge, sie beginnen die Umgebung zu erkunden und suchen selbst ihre erste feste Nahrung.

Das Muttertier zeigt ihnen nicht, welche Beutetiere fressbar sind. Auch sind die Kleinen bei der Jagd vollkommen auf sich selbst gestellt. Da die Jungigel zu Beginn noch nicht genug erbeuten, um ihren Hunger zu stillen, ist das Muttertier immer noch für die Kleinen da und säugt sie bis zur 6. Lebenswoche. Die Natur hat es so eingerichtet, dass mit zunehmender Beutezahl die Menge der Muttermilch abnimmt.

Von der Paarung der Elterntiere bis hin zur Selbständigkeit der Jungigel vergehen fast drei Monate. Dies ist auch der Grund, weswegen nur ein Wurf pro Jahr aufgezogen werden kann. Allenfalls bei einem Verlust des ersten Wurfes ist es möglich, dass es einen zweiten Wurf gibt.

Das Nahrungsangebot im September ist noch reichlich. So können sich sowohl die Jungigel, als auch die ausgezehrte Mutter noch ein genügend dickes Fettpolster anfressen.

Igel im Oktober

Diesen

Monat ist es so weit: die Jungigel gehen nun

ihre eigenen Wege. Nachdem das Muttertier die Jungen verlassen hat,

bleibt der

Wurf noch eine kurze Zeit zusammen. Doch schon bald trennen sich auch

die

Geschwister und suchen sich ihre eigenen Reviere.

Das

Wichtigste für die Jungigel ist nun die

Futtersuche. Instinktiv wissen sie, dass sie sich ein dickes

Fettpolster

anfressen müssen – nur so haben sie eine Chance, den

Winterschlaf zu

überstehen.

Trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit bauen die Jungigel noch Sommernester – so zu sagen als Vorübung für die deutlich wichtigeren Winternester. Sommernester - zumeist ziemlich schlampig gebaut - werden oft in bereits vorhandenen Höhlungen errichtet: in Strohhaufen, unter Hecken, Kompost- oder Laubhaufen. Zum Auspolstern trägt der Igel alles in sein Nest, was er finden kann – von Blättern und Gras, über ausgerissene Pflanzenteile, bis hin zu Papier- und Plastikabfälle.

Das

Nahrungsangebot nimmt ab Mitte des Monats deutlich

ab. Besonders jetzt kann man den Igeln

(und nicht nur den Kleinen) Gutes tun, indem man eine Schale mit

Katzenfutter

rausstellt – am besten mit einem Esslöffel

Haferfocken vermengt und

Katzensicher platziert.

Auch

sollte der Garten nicht zu sauber aufgeräumt

sein, so dass der Igel noch genügend Nistmaterial findet.

Igel im November

Die Tage werden

kürzer, die Nächte länger und

kälter –

für die Igel wird es nun höchste Zeit, sich auf den

Winterschlaf vorzubereiten.

Erwachsene

Stacheltiere befinden sich bereits schon

Anfang November im Winterschlaf, die Jungigel hingegen nutzen noch jede

Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme und stöbern oft noch

nach Essbarem.

Doch

so nach und nach beginnen auch sie mit dem Bau

ihrer Winternester. Es kann passieren, dass sie zu spät mit

dem Nestbau

beginnen und nicht mehr genügen brauchbares Material finden.

Somit werden die

Nester recht unordentlich – mit ein Grund, warum viele

Jungigel in der kalten

Jahreszeit sterben.

Winternester

wirken wie wahllos aufgehäufte Blätter –

sind sie jedoch nicht. Es sind kompakte Gebilde, deren Durchmesser bei

30-60cm

liegt. So eine Nestwand kann aus bis zu 20cm dick gepacktem Laub

bestehen.

Dafür sammelt der Igel trockene (!) Blätter mit

seinem Mäulchen zum

ausgewählten Standort (oft unter Hecken, Buschwerk oder

Reisighaufen) und

schichtet sie auf. Ist der Laubberg hoch genug, so gräbt sich

der Igel hinein

und beginnt dort sich im Kreise zu drehen. Drehbewegungen im Inneren

und

elastischer Druck durch Zweige von außen bewirken, dass das

Laub flach und eng

aufeinander gepresst wird und die charakteristische Schuppenstruktur

entsteht.

Diese stabile Konstruktion schützt den Igel vor der

Nässe und Kälte des

Winters.

Sind

die Witterungsverhältnisse normal, kann man davon

ausgehen, dass etwa ab Mitte November alle Igel bis zum

nächsten März oder

April schlafen.

Igel im Dezember

Die

nahrungsarme Zeit dauert etwa von Ende Oktober bis

Ende März. Um diese „Durststrecke“ zu

überbrücken, hält der Igel seinen

Winterschlaf. Auslöser für den Schlaf sind viele

Faktoren, unter anderem der

Nahrungsmangel, der Temperaturabfall, die Abnahme der

Tageslänge, erreichen des

Mindestgewichts, Hormonspiegel-Änderungen um nur ein paar

Dinge zu nennen.

Kurz

vor Winterschlafbeginn stellt der Igel die

Nahrungsaufnahme ein. Denn schläft der Igel, kann er keinen

Kot mehr absetzen,

der Darminhalt würde faulen oder gären.

Während des Schlafs sinkt die

Körpertemperatur von ca. 35°C hinunter bis auf die

Umgebungstemperatur, fällt

jedoch niemals unter 4°C. Das Igelherz schlägt gerade

mal noch 8-9 Mal pro

Minute (im „Normalzustand“ sind es etwa 170-200

Schläge), die Atemfrequenz

sinkt von 40-50 auf 3-4 Atemzüge pro Minute. Manchmal setzt

die Atmung sogar

bis zu zwei Minuten aus.

Je

mehr die körperlichen Funktionen gedrosselt werden,

desto weniger Energie verbraucht der Igel. Die Fettreserven / der

Energielieferant kann in zwei Kategorien unterteilt werden: das

weiße Fett

dient zur Energieversorgung während des Winterschlafs, das

braune Fett wird für

den Aufwachvorgang im Frühjahr benötigt.

Würde die Körpertemperatur unter 4°C

fallen, so aktiviert der Igel das schnell energiespendende braune Fett,

„erwacht“ aus seinem Schlaf und entkommt so dem Tod

durch erfrieren. Erfolgt

dieses Unterbrechen des Winterschlafes zu oft, so fehlen dem Igel (vor

allem

schwachen oder jungen Tieren) die nötigen Energiereserven, um

im Frühjahr

aufzuwachen und das Tier „stirbt im Schlaf“.

Je

nach Witterung und somit Dauer des Winterschlafes,

verliert der Igel 15-40% seines Körpergewichts. Klar, dass die

Stacheltiere

einen „Bärenhunger“ im Frühjahr

haben!